この記事では、懸垂下降の基本的な手順を紹介します

やり方はそれぞれありますが、基本は同じです

今回はオーソドックスな、ビレイデバイスで下降します

こんにちは、山男ブロガーのみずきです

自衛官だった頃に、懸垂をやりまくっていましたが

今回はそれと別の懸垂です

チンニングではなく、ラペリングのお話です!

ちなみに自衛隊ではリペリングと呼びます

歩きの登山から一歩ステップアップすると

ほぼ確実に使うのが懸垂下降の技術です

ラペリングともいいます

難しい技術ではないのですが、失敗すると大事故になります

どんな時も確実に出来るよう練習しましょう

目次

支点の種類

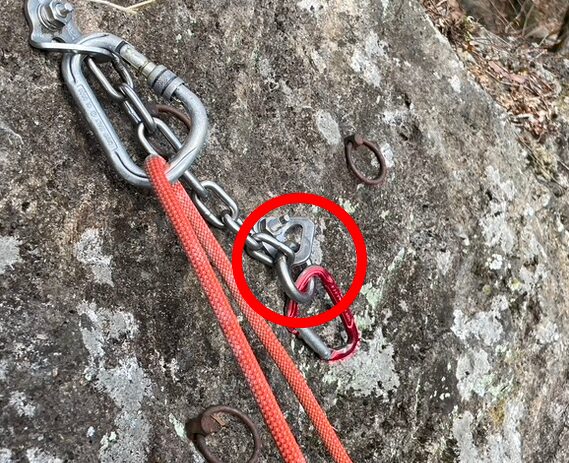

ラペルリング

ラペルリングは代表的な支点です

写真の、赤いカラビナがかかっているリングです

この輪にロープを通します

カラビナ等を残置することなく降りれます

岩場によくあります

似たようなもので、リングボルトがあります

大抵のリングボルトは古く、強度も不明なので使わないようにしましょう

どうしても使うならバックアップを取りましょう

ちなみに写真のカラビナは俗に言う残置カラビナ、錆びついた輪っかがリングボルトです

立木

沢登りやアイス、アルパインでよく使います

枯れてないこと

最低15センチ以上の太さがあること

安定した場所に立っていること

が条件です

崖っぷちに生えている木は太くても要注意です

確実に根が張り、安定しているものを選びます

岩

これも使うことが多いです

ロープ回収の際にスタックすることもあるので、工夫がいります

長めの捨て縄を使うこともあります

残置カラビナ等

岩場によくあります

残置カラビナの状態(腐食がないか、支点は強固か)を確認して大丈夫そうなら使います

よくあるアルミハンガーやハーケンに直接ロープをかけるのはNGです

どうしてもそこしかない場合は、カラビナやスリングを残置します

勿体無いですが、命には変えられません

残置カラビナ

下降に使う器具

ラペルデバイス

エイト、ATCタイプ、グリグリなど、いろいろあります

左から順に、HMSカラビナ、エイト管、ATCタイプ、グリグリ

カラビナだけで降りることも出来ます

今回使うのは左から3番目、ATCタイプの器具です

アパーチャータイプと言うらしいです

ちなみに、写真に写っているものはトランゴのムーアです

HMSカラビナ

上の画像にあるカラビナは全てHMSです

ラペルデバイスとセットで持ちます

スパインと言われる部分が広く

洋梨型をしているのが特徴です

ロープの流れがよく、ロープワークには必須のカラビナです

大きめのものが扱いやすいです

また、反転防止機構の付いたものが良いです

プルージックコード

φ7mmのロープで自作する、と言うのが昔ながらの手法ですが

メーカーから出ている既製品も多くあるので、そちらを使った方が安心です

オーバルカラビナ(丸いカラビナ)とセットで携行します

プルージックロープは懸垂のバックアップ、登り返し用に必要です

バックアップとは、万が一手を離してしまっても落ちない為の保険です

下降先の状況が分からない

空中にぶら下がる箇所がある

先頭で降りる

と言う場合に使います

僕はスターリングのプルージックを使っています

φ6mmくらいがロープとの相性良さげです

太いと効きが悪かったりします

ロープセット方法

リングへの通し方

基本の通し方です

リングにロープを通して結びます

この時、ロープを落とさないようにハーネスや支点に仮止めしておきます

ロープ同士は、オーバーハンドノットで結びます

結び方

いろいろ方法はあるのですが、手軽で回収しやすいオーバーハンドが良いです

オーバーハンドノットを2回結びます

この時、ロープの結び目はラペルリングの下側に来るようにセットします

末端は40㎝以上残します

ダブルロープの場合は、反対の末端も同じ要領で結びます

必ず、2本まとめて結びます

不意のすっぽ抜けを防ぐことが出来ます

下降手順

セルフビレイを取る

下降点に着いたら、まずはセルフビレイを取ります

何より先に自己確保です

セルフビレイを取ってから作業に移ります

可能なら、作業の邪魔にならない位置に取れると良いです

いろいろ経験しているうちに慣れてきます

ロープをセット

ラペルリングにロープを通します

結び方は先述の通りです

ロープ長の真ん中をラペルリングに持ってきます

バックアップのセット

バックアップは、先頭で下降する場合によく使います

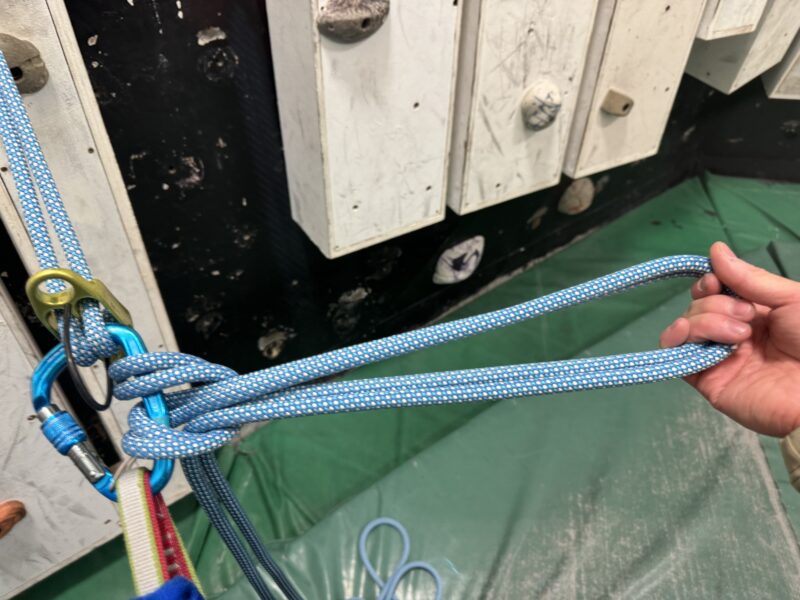

ロープをセットしたらプルージックを付けます

ロープ2本にプルージックを巻き、ハーネスのビレイループに繋ぎます

僕はマッシャー結び(オートブロック)を使います

下の写真はマッシャーです

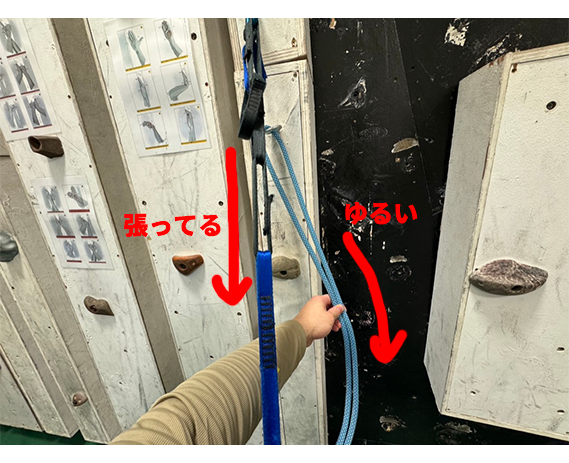

効きを確認

プルージックを巻いたら、必ず効きを確認します

支点近くまでプルージックを引き上げ、セルフビレイの荷重を抜きます

↓↓張っている荷重をロープに移します

↓↓プルージックが効き、ロープに荷重が移りました

セルフから荷重が抜けた状態で、ゆっくりプルージックに加重します

ロープに荷重が移り、流れが止まればOKです

滑るようなら巻き直します

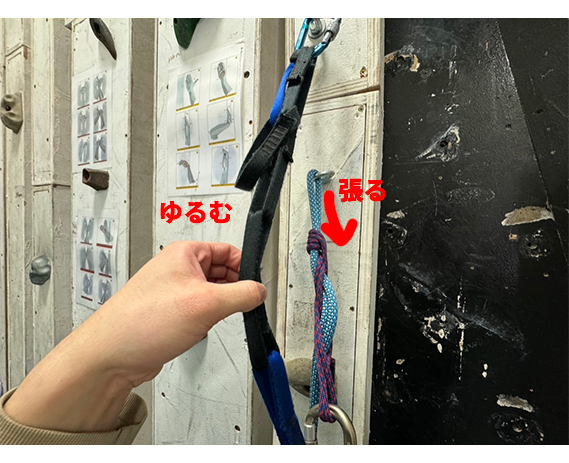

ビレイ器を付ける

次にビレイ器を付けます

まず、ロープの荷重を解くためにセルフビレイに加重します

先ほどのプルージックを下げていけば自然とセルフに荷重が移ります

荷重が抜けたらプルージックをさらに下げて、ロープにたるみをつくります

たるみが出来るので、そこにビレイ器をセットします

↓↓セルフに荷重を移し、ビレイ器をセット

プルージックより上にビレイ器を付けます

このときビレイ器は、セルフビレイコードに付けます

付けたら、確実にカラビナをロックします

効きを確認

ビレイ器を支点に近づけ、セルフとプルージックに荷重がかかっていないことを確かめます

ブレーキ側の手を握りながら、ゆっくり加重します

ビレイ器の効きが良ければOK

最後に、バックアップ含めた全体の効きを確かめます

バックアップが効いていれば、手を離しても止まります

セルフビレイを外す

セルフビレイを外して下降に移ります

ブレーキ側の手は絶対に離さないように、片手で作業するのが原則です

↓↓必ずロープを抑えておく

↓↓片手でセルフビレイを解除する

外したセルフビレイのカラビナは、ロープの間にかけます

こうする事で、すっぽ抜けを防ぎます

もしビレイ器が抜けても結び目で止まります

2本をまとめる、と言ったのはこの為です

カラビナやエイト管で下降する際も有効です

↓↓万一外れても、このように結び目で止まります

下降の注意点・コツ

降りる時はハーネスに体重を預け、壁を歩くように降ります

バックアップ使用時は、プルージックを操作することで下降します

降りる時はプルージックを握る

止まる時は離す

慣れないと怖さで握ってしまう場合もあるので

必ず地上で動作に慣れておきましょう

↓↓プルージックを握って少し下げると下降できる、離せば止まる

飛ぶのはNGです

支点に衝撃荷重がかかります、静かに降りましょう

ロープは熱に弱いので、早く降りるのもNGです

下降ルートは、地面に対してまっすぐ取ります

下手にトラバースすると振られて壁に激突します

停止・登り返しシステム構築

仮固定(ミュールノット)

バックアップが効いていれば停止しますが

作業をする場合はミュールノットで留めます

まず、ビレイ器を片手で抑えてロープの流れを止めます

↓↓利き手の反対手で抑えると、この後の作業が楽です

ビレイ器から手を離さずに、片手でミュールノットを作ります

↓↓ロープをカラビナに通します

↓↓ロープを通して出来た輪に手を通します

下側のロープを掴み、輪の中に通します

↓↓ロープを掴んで・・・

↓↓輪をくぐらせると、ミュールノットです

結び目を締め上げたらミュールノットの完成です

この時、上記写真のように端末を多めに取ります

この長めに取った端末を使い、オーバーハンドノットでミュールを留めます

↓↓ビレイ器の上にオーバーハンドノットを結びます

プルージックを巻き、ハーネスへ連結

仮固定が出来たら手を離せます

続いてロープの上方にプルージックを巻き、

オーバルカラビナでハーネスのビレイループと連結します

長さは、目一杯伸ばして手の届く高さに調整します

↓↓手を伸ばして、プルージックに届くくらいの高さに調整します

下降用のバックアップを外す

続いて、下降時に使っていたバックアップをハーネスから外します

仮固定が出来ているので外すことができます

外した器具は、立ち込み用のプルージックに使います

↓↓仮固定が効いているので

↓↓バックアップを外すことができます

立ちこみ用プルージックを巻く

外したバックアッププルージックを使います

プルージックコードと、スリングをオーバルカラビナで繋げます

こちらは、足で乗り込んで立ち上がるためのプルージックです

ハーネスとは連結しません

60㎝くらいのスリングがおすすめです

ビレイ器の下側に付けます

ビレイ器を外す

ハーネス連結のプルージックに加重します

すると、ビレイ器の荷重が抜けます

荷重が抜けたらビレイ器を外します

また下降で使うので、ビレイループにつけておくと楽です

ビレイ器を外したら、登り返しシステムの完成です

↓↓全体図

登り返しの要領

プルージックを交互に上げてシャクトリムシのように登ります

まず、ハーネスに体重を預けます

足のプルージックがフリーになるので、上にずらします

足用のスリングに乗り込みます

そのままスリングに立ちこみます

体幹を駆使して、バランスよく立ち上がります

すると、ハーネスのプルージックが緩むのでそれを上げます

目一杯腕を伸ばしてプルージックをあげ、再びハーネスに加重します

また足のプルージックを引き上げ、それに乗り込む

という動作を繰り返して、懸垂の支点や安定する地点に登り返します

空中懸垂でこれをやるとかなり疲れます

焦らずゆっくり登るのがコツです

登り返したら、ビレイ器を付け直して下降します

登り返しシステムの解除は、セットの逆順ですが、慎重に行いましょう

外す前に必ず、セルフビレイを取ります

手順まとめ

下降手順

- セルフビレイを取る

- ロープをセット

- バックアップのセット

- 効きを確認

- ビレイ器をつける

- 効きを確認

- セルフビレイを外す

停止・登り返し

- 仮固定

- プルージックを巻き、ハーネスへ連結

- 下降用のバックアップを外す

- 立ちこみ用プルージックを巻く

- ビレイ器を外す

- プルージックで登る

最後に

ここまで懸垂下降の手順を書いてきました

ですが、いきなり実践するのは危険です

講習会に参加、山岳会に入るなど

必ず、経験のある指導者に教わりった上で

手順に習熟してから取り組んでくださいね